画像を見せてもらいましたが

グレーで小さくてやわらかそうな毛並みでとってもかわいい♪

げっ歯類だそうですから、ネズミやカピバラの仲間だそうです。

大木の根やコケが好みだというので、

私の好みに似ています。

あっアレンジの好みですけど、私の場合は。

レッスンの時に画像見せてもらってくださいね(^O^)

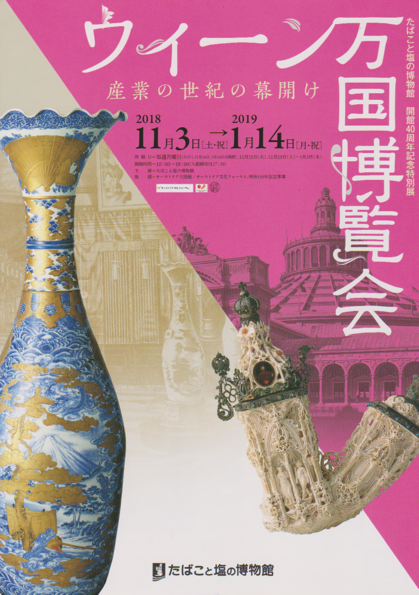

1873年、日本が国家として初めて参加した万国博覧会だそうです。

パリ万博でジャポニズムがブームになったと聞いていたから

てっきり、その前の1867年のパリ万博が最初の参加と思ったのですが、

そちらは江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩の参加ということですから、

この短期間にこれだけでも日本が激動の時代だったのが伝わってきますよね。

展示作品のほかにも、準備段階でやりとりした国際書簡も充実していて、

奥行きのある展示でした。

丁ねいな手工芸に心惹かれる毎日です。

たばこと塩の博物館の「開館40周年記念特別展」ですから、

もちろんたばこと塩関連の常設展があり、

塩田の塩の作り方や、刻みたばこの作り方など、

そちらもなかなかに興味深かったです。

1月14日までだそうです。

お近くに行かれた方はぜひ。

ちょっと前ですが、群馬県の草津温泉近くへ

チャツボミゴケという変わった苔を見に行きました。

ここは平成24年3月まで日本鋼管の保養所として管理されていたのが

保養所が閉鎖されたあと、中之条町に管理が移されて

現在はチャツボミゴケ公園として公開されています。

このチャツボミゴケはとってもユニークで、

温泉の近くに生息し、硫黄を含んだ強酸性の水流に当らないと緑色に発色しないのです。

現に所々黒くなってしまっているのがあって、てっきり枯れているのだと思って

売店の方にお聞きしたら、「水流が増えて水がかかるとまたグリーンに変わります」とのこと。

そもそもこのあたりは生産量国内2位を誇る群馬鉄山で、今でもチャツボミゴケの群生地に至る道筋で

鉄の色(べんがら)に染まった岩が見られます。

このべんがらも塗料としてその昔は都におくられたのだそう。

で、チャツボミゴケ、実はこれがなんとここでとれる、鉄鉱石の原料なのです。

生物が鉱物を作りだす作用のことを「バイオミネラリゼーション」というそうですが、

強酸性の温泉を含んだチャツボミゴケが悠久の時間をかけて鉄鉱石に変わっていったのだそうです。

アコヤガイの中で真珠ができてしまうのと同じ原理だそうな。

癒やされたあと、帰ってから気になって調べたら奥が深くてびっくりな、

そんなチャツボミゴケでした。

こんなに広範囲に自生しているのは日本でも珍しいそうですよ。

もちろん温泉入ってきましたよ~、草津ですもん♪

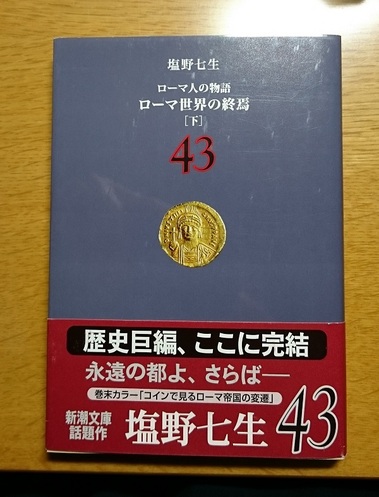

今年1年を掛けて読もうと心に決めて、1月にスタート。

43巻目読了が5月31日。

途中2~3の他の本を読んだほかは

ずっとローマ人と一緒にいた(^o^)。

楽しかった。

盛衰も興亡もみんな含めて。

後の悪評きわまりない皇帝が、

そのときどきではあくせくしながら善政を敷こうとしているのが。

その波のような繰り返しが千年のローマ帝国をつくったことも。

西ローマ帝国崩壊後の、この世の終わりのようなときにも

一瞬でも立て直すことができるという希望も。

あとは、意外にも、これを読み終わるまでは

他のをえらばなくてよい、

選択をしなくてよいという楽ちんさが長編にはあるんだな。

今読み終わってしまって、この楽ちんさを覚えてしまったので、

細々した物を読むのがおっくうになっている。

達成感と同時に、こんなとこでも選択を逃げたがる自分の怠惰さに

あきれたり笑っちゃったり。

新緑のお宮に行って参りました。

お寺はお線香の香りで身が引き締まりますが、

お宮は清浄で香りもありません。

が、しっしかし、麗しい新緑よりも何よりも

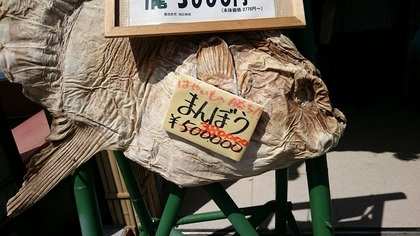

干物のお土産屋さんの店先につるされたこのお魚たち!

あら、サメはお安いのね。

すごいのを見た後なので安く見える。

こちらの方に心を奪われて、新緑、お宮、清浄!

吹き飛んだのでした。

まだまだ知らない世界ばかりね。

ここのところ全国仏壇仏具振興会の春の見本市で

お仏壇にめいっぱい囲まれながら仏花販売をしたりで慌ただしく、

その合間に大好きなお銭湯にいったりしていたのが、

みんなごちゃ混ぜになって夢に現れた。

とある温泉。

友人と来ていて、友人は一足先に温泉へ。

私はまだ脱衣所にいて服をロッカーに入れるのだが、

そのロッカーがなんと、小型のお仏壇。

しかも整然と並んでいるので、納骨堂か???

しかも忘れ物を取りに戻ったら

自分の服が入っているロッカーというかお仏壇が

どれかわからなくなって大混乱。

そのうち周りがぐるぐる回り出して、

あ~先に入ってる友達がのぼせちゃうと焦る私。

本気で焦って探していて、

でも途中でこれおかしい、これは夢なんじゃないだろうか?

で目が覚めた。

具合が悪くて熱を測ったら38度を超えていた。

しかし夢の中でも自分を疑うってことができるものなんだなと

変なところで満足。

今月は魚介たっぷりのブイヤベースがメインです。

いつも心のこもったおもてなしメニューに感動です。

このほかにアプフェルシュトゥルーデルという

アップルパイ風のデザートも作りました。

名前覚えられないので、今レシピ見ながら入力(笑)

素敵なテーブルセッティングも楽しみ。

先生との会話、他の生徒さんとの会話も楽しかったり、

発見があったり学ばされたり。。。と貴重なひとときです。

夫の両親に結婚の挨拶をするために、

初めて函館の実家へ向かった日、

義母が用意してくれていたのがブイヤベースでした。

懐かしく思い出しました。

常夏の国タイへの旅の最後の方で体調を崩し、

今日あたりようやく復帰してきました。

タイ語が達者なライターさんの案内の故

楽ちん、&私にしてはめずらしく連れて行ってもらう旅ではありましたが

楽しかったです。

タイの寺院で「たんぶん」をしました。

お布施を寄進するとか徳を積む意味があるようですが、

お魚に餌をあげることであるとか、

生まれた曜日によって魚やナマズの小さいのを川に放流するとか

いろいろあるようです。

チャオプラヤ川のほとりでたんぶん用のパンを一斤抱えて

川面になげてみましたが、

大きな船が行き来するせいでしょうか

まったく食いついてくれません。

近くで釣りをしている人たちがいて、

「あの近くで餌をまいたら、お魚も餌を食べられるし、

私もたんぶん出来るし、釣り人も魚が集まってくるし、良くない?」

とライターさんに言うと、

「それたんぶんって言わない!」

たしかに!!それは撒き餌という(笑)

で、今度はライターさんが勤めている高校の近くの寺院の川でたんぶんすると・・・

すごい、川じゅうの魚がよってきた。

サンマの豊漁の網をあげてる時みたい。

あっという間に一斤のパンのたんぶんがおわりました。

いかにもタイらしい風習だったので、

旅の第一報として。

といってもお銭湯は撮影禁止だったので

こんな画像から。

こちらは元お銭湯だったところを直してカフェにした「さらさ西陣」。

こちらは撮影OKでした。

船岡温泉と同じオーナーが作った元お銭湯と言うことで、似た雰囲気ではありますが、

マジョリカタイルの張り詰め方が、こちらの方が圧倒的。

マジョリカタイルは鉛を使った釉薬で発色をよくしますが、

環境のため現在は使われていないので、幻のタイルです。

中央の取り壊し中の壁のようなのは、もと男湯と女湯を仕切った壁だそうです。

またこの床の板の下は湯船になっています。

ここ、時には小さなコンサートも開かれるようで、

音響も抜群とか。ぜひ聴いてみたいなあ~。

もちろん現役で営業しているお銭湯「船岡温泉」の方も

しっかり湯船に浸かって参りました!

どちらも歩いて数分の距離です。

船岡温泉の方は京都の重要文化財にもなっているだけあって、

どっしりしたお宮のような唐破風の屋根が出迎え、

脱衣所は天井高く透かし彫りがふんだん。

先のマジョリカタイルもあちこちに組み込まれて、

ただ目黒の雅叙園をさらにカジュアルに着崩した感じで、

この中途半端さが生き生きしていました。

変な説明ですね。

けれど100年以上前のアンソニアの柱時計が現役で時を告げていたり、

脱衣所の中にある背の高いベビーべッドが木製の畳敷きで

側板にウサギとカメの切り抜きが施されていたりして

アンティーク感半端ない!

撮影できないのが残念でした。

仕方ないですね、みんな裸ん坊ですもん( ^-^)。

なぜ京都で銭湯?

最近始めた趣味で、出張したら近所のお銭湯に行く!!

という親父もどきの趣味を満喫しているのですが、京都でもご多分漏れず。

滞在3日間、毎日違うお銭湯にいってつるつるぴかぴか♪

初日はホテルの近くのお銭湯に行き、そのまますぐ近くの焼き鳥屋さんへごはんを食べに入りました。

(夫に言ったら、銭湯と焼き鳥はおやじそのものだと笑われた。)

カウンターの隣の席で一人で飲んでる30代のお姉さんが、

「顔なし」の格好をしていて、そうか今日はハロウィンだ!と・・・。

私がお銭湯がすきと言ったら、

京都の重要文化財でもある老舗の銭湯「船岡温泉」を教えてくれました。

ホテルからはバスで30分ほど行く少々不便なところですが、

そんな魅力的なところ、行かずにはいられません。

で、見本市の終わった最終日にとことこ行った次第。

京都に行かれる方、何日か滞在されて、

お寺もめいっぱい見たしな~と言う方は、

「船岡温泉界隈」行って見てください。

顔なしお姉さんには、一緒にハロウィンに繰り出しましょうよ~と誘われましたが、

「私仮装してないし・・・」とお断りすると、

「大丈夫、おねえさん、その顔で!そのままで行けますよ!!」と励まされました。

行けばよかったかな・・・。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)